弊社では高性能監視カメラと簡易監視カメラを取り扱っています。用途やご予算に応じた機器選定もおまかせください。

高性能監視カメラ

パナソニック株式会社製ネットワークカメラ(BB-HCM735)を標準仕様としています。

遠隔地からカメラをコントロール

インターネットを介して遠隔地から現地のカメラを制御します。パン・チルト・ズームはもちろんのこと、カメラのON・OFF、画像更新速度の変更(1秒間隔~)などが可能です。各種計測機器との併用によってよりリアルな現地観測をご提供します。※

※ 現地と弊社サーバ間の伝送は、携帯電話回線、インターネット専用回線等を使用します。通信事業者の事由による伝送の遅れや欠損については弊社では保証の対象外となります。

ソーラーパネルによる稼働

ソーラーパネルとバッテリーによる稼働を実現するため夜間はウェブカメラの電源を切り、日中の必要なときに遠隔操作で自動的に起動させます。また、任意の時間で自動的にOFFにします。これによって電力消費を抑えることができ、山間部などの商用電源のない場所でもご利用いただけます。

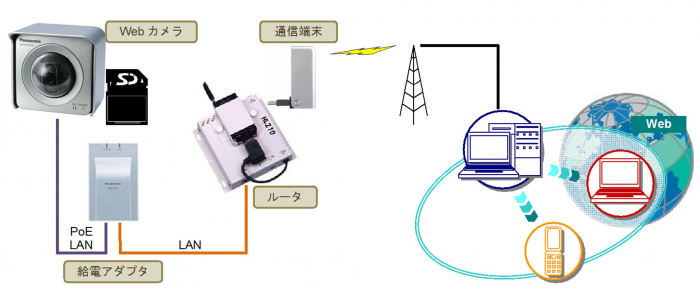

機器構成

設置目的や現地条件に応じて、機器の選定や配置計画など最適な構成をご提案致します。技術サポート窓口までお気軽にご相談ください。

本サービスは弊社の双方向遠隔自動監視システム「観測王」(NETIS:KT-060036-VR)をベースに構築しています。観測王を通して、計測データやカメラ画像をウェブブラウザで閲覧できます※。そのため新たに専用のソフト・ハードを導入する必要はなく、弊社保有のサーバをご利用頂ければサーバ設置スペースや導入費用もかかりません(サーバ利用は有償です)。観測王の詳細はこちら

※ カメラ画像の閲覧にはIDとパスワードが必要になります。閲覧用サイト構築後、閲覧先URL、ID及びパスワードをお客様にメールで配信します。

簡易監視カメラ

データテクノロジー株式会社製みまわり伝書鳩(SenSu-5030)を標準仕様としています。

定点監視で10分毎に静止画像を更新

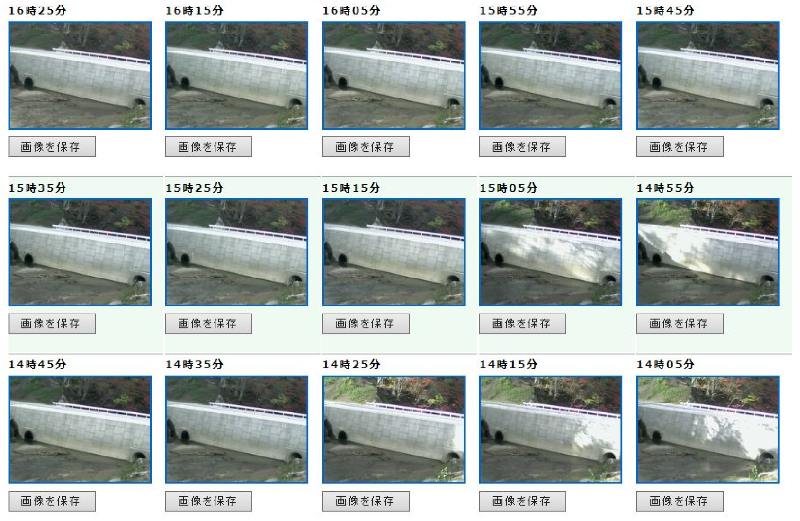

インターネットを介して遠隔地から現地を監視します。パン・チルト・ズームの機能はありませんが、10分毎に静止画像データ(30万画素数)を更新します。

過去の画像データをサーバにて閲覧保存が可能

過去の静止画像データを1ヶ月間、サーバにて閲覧、保存することができます。

高性能カメラと簡易カメラの性能比較

| 項目 | 高性能監視カメラ | 簡易監視カメラ |

|---|---|---|

| 外観 |  |  |

| メーカー | パナソニック(株) | データテクノロジー(株) |

| 型式 | ネットワークカメラ BB-HCM735 | みまわり伝書鳩 SenSu-5030 |

| 画像 | 半動画 5秒毎に画像データを更新 | 静止画 10分毎に画像データを更新 |

| 画素数 | 1,280×960ドット高画質版画素 | 30万画素 |

| ズーム | 6倍 PC上にて遠隔操作が可能 | 機能なし 固定 |

| パン(左右方向) | ±52° PC上にて遠隔操作が可能 | 機能なし 固定 |

| チルト(上下方向) | +8°~-45° PC上にて遠隔操作が可能 | 機能なし 固定 |

| 過去データ保存 | 保存可 | 保存可 |

| 夜間撮影 | 不可(要相談) | 不可(要相談) |

| 電源 | 太陽パネル4枚以上による 12Vバッテリー充電 | 太陽パネル2枚以上による 12Vバッテリー充電 |

その他のカメラの使用にあたっては、技術サポートにご相談下さい。

高性能カメラと簡易カメラの利用用途

| 分野 | 高性能監視カメラ | 簡易監視カメラ |

|---|---|---|

| 監視対象 | 小さなターゲット ~ 大きなターゲット | 大きなターゲット |

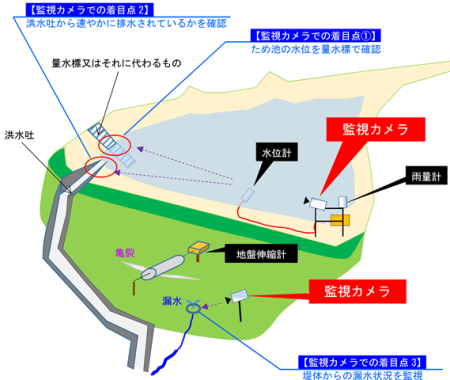

| 利用用途 | ・二次斜面災害の監視 ・河川水位の監視 ・寒冷時における道路及び橋桁の凍結状況の監視 ・ため池堤体からの漏水状況の監視 ・土石流の監視 ・不安定岩塊の挙動(スケール設置)の監視 ・構造物の亀裂進行(スケール設置)の監視 | ・工事進捗の監視 ・豪雨時における道路状況の監視 ・積雪時における道路状況の監視 ・ため池水位(量水標設置)の監視 ・ため池洪水吐からの排水の監視 |

監視カメラの利用例

東日本大震災では、ため池の決壊により尊い人命が失われるとともに、人家や農地が被災しました。近年多発しています大規模地震や南海トラフの巨大地震の検討からも、大規模地震に備えたため池耐震照査と必要な整備が急務となっています。

近年の気候変動は、日降水量や時間降水量も増加傾向を表し、被災リスクが増加しており、堤体からの漏水量が多いものや洪水吐、取水設備において必要な施設規模となっていないため池の改修をこれまで以上に加速して進める必要があります。しかしながら、ため池改修を行うための予算措置が非常な困難な時期にあることから、監視を強化することで、被災リスクの低減を図る必要が生じています。

ところが、多くのため池の管理は、これまで水利組合や集落などの受益者を主体とした組織によって管理されてきましたが、農家戸数の減少、農家の高齢化や土地利用の変化から管理及び監視体制の脆弱化が懸念されており、ICTを用いて管理及び監視体制の補強を図る必要性に迫られています。