| ◆赤土・栄養塩類の流出抑制に向けた自立的な農業経営モデルの研究開発 (松下・安谷屋) |

|

実施した農家の意識調査では、意識の根幹に「サトウキビ農家の将来的な経営への不安感」があり、この不安感が「土を守る意識の低下」や「赤土流出問題への関心の希薄さ」に結びついていることが明らかになりました。このため、赤土流出効果・収益性ともに高い自立的な農業を目指す必要があると考え、その基礎であるサトウキビ栽培にカボチャの間作を組み入れた複合型栽培の実験開発を行った結果、サトウキビ栽培単体に比べ、赤土流出効果・収益性向上を明らかにしました。 |

|

◆ 農業−商業の・観光業の‘結い'に関する検討・提言 (那須・小濱) |

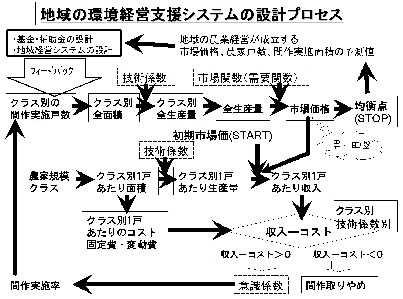

| 赤土・栄養塩類の流出を抑制する農業の経営の可能性を検討するため、サトウキビ栽培にカボチャの間作を組み入れた農業を実現する地域環境経営システムを検討しました。その結果、サトウキビ畑の約3分の1の耕作面積で、カボチャ間作の協力が得られる見通しとなりました。しかし、これ以上の間作率を実現するためには、農業経営分析モデルにより基金・補助金などを加える必要があることがわかりました。 また、収穫されたカボチャ等を販売する施設として、石垣空港に島野菜等を販売する「空の駅」を設置し、その収入によりサンゴ礁保護を行うことで、農業と観光の互恵関係を具体化でき、地域環境経営モデルの重要な要素に成りえる可能性があることがわかりました。 さらに、赤土流出抑制に向けた対策を補完・促進するために、観光業・医療における「食と健康・地産地消」という新たな環境価値の提供方策の検討を行った結果、新空港建設・港湾の充実など、交通ネットワークの改善を契機とし、観光を中心とする複合的な産業クラスターの形成が重要であることがわかりました。 |

|

◆基金制度や行政の支援制度に関する検討・提言 (宮本・仲地・岡本・惠) |

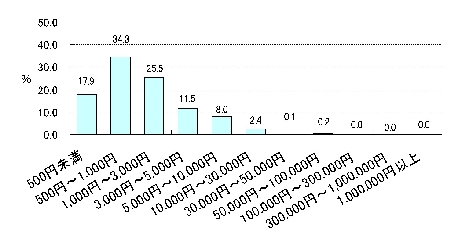

| 八重山地方のサンゴ礁の保全・再生と赤土流出抑制等を支援する基金の可能性を探るため、 WEBによる全国の意識調査・企業アンケート調査をふまえた「基金制度」の可能性と制度設計の検討を行いました。その結果、サンゴ礁の保全・再生に対する観光客の関心は高く、資金提供額としては1人あたり平均年間2,568円の支払が望めることが分かりました(図-5)。また、基金の使途として、赤土流出抑制対策、サンゴの増殖、持続可能な産業振興などが適当てあり、使途の規模に対しては観光客からの募金、寄付では十分ではない可能性があります。そこで、資金確保代替手段について検討したところ、「ふるさと納税制度」、「寄付条例」、などを組み合わせることが有効であることが分かりました。 |

|